Das antisemitische Erbe der Neuen Linken

Wolfgang Kraushaars brisante Studie "Wann endlich beginnt bei Euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel"

von Andreas Fanizadeh

Waren westdeutsche Linksradikale unmittelbar an einer Attentatsserie gegen jüdische Einrichtungen und israelische Bürger in München 1970 beteiligt? Diesen Schluss legt eine umfangreiche Untersuchung von Wolfgang Kraushaar nahe, die am Wochenende bei Rowohlt erscheint. Der Titel "Wann endlich beginnt bei Euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel?" geht auf ein Zitat Dieter Kunzelmanns zurück. Der Ex-Kommunarde gilt als Drahtzieher des gescheiterten Bombenanschlags auf das Jüdische Gemeindehaus 1969 in Westberlin. Er war Kopf der Tupamaros Westberlin, einer mit ihrem Münchner Ableger entscheidenden Keimzelle des westdeutschen Terrorismus.

Kraushaars Recherche reicht zurück in das Jahr 1970, als ein palästinensisches Kommando am 10. Februar auf dem Flughafen München-Riem versuchte, eine israelische El-Al-Maschine zu entführen. Es scheiterte am Widerstand von Crew und Passagieren. Arie Katzenstein schützte mit seinem Körper andere Passagiere vor einer Handgranate und starb vor den Augen seines Vaters Heinz Katzenstein, der 1933 wegen der Nazis nach Palästina ausgewandert war. Insgesamt wurden neun Reisende zum Teil schwer verletzt. Die palästinensischen Attentäter schob die Bundesrepublik aus Furcht vor Vergeltung noch 1970 in den Nahen Osten ab.

Reichenbachstraße 27

Nach dem Überfall in München-Riem wurden Solidaritätsdemonstrationen durch pro-palästinensische Kräfte attackiert. Ein bekannter deutsch-jüdischer Aktivist wohnte im Haus der Israelitischen Kultusgemeinde in der Reichenbachstraße 27. Nur drei Tage nach dem Überfall am Flughafen wurde hier Feuer gelegt. Es starben sieben ältere Menschen, Holocaustüberlebende. Der führende Kopf der Tupamaros München ist zu dieser Zeit Fritz Teufel. Er ging als Spaßguerillero in die Geschichte ein. Doch wie Kunzelmann war er strammer Antizionist und brillanter Verdreher von Tatsachen. In einem Flugblatt vom 20. 2. 1970 schreiben seine Tupamaros München zum Anschlag in der Reichenbachstraße: "diesen neuen reichstagsbrand im altersheim können nur leute gelegt haben, die daran interessiert sind, die hexenjagd auf die feinde des us-zionistischen imperialismus zu eröffnen." Die feige Tat wurde nie aufgeklärt. Kraushaars gesammelte Indizien deuten allerdings auf ein Geflecht westdeutscher Linksradikaler und völkisch-arabischer Extremisten.

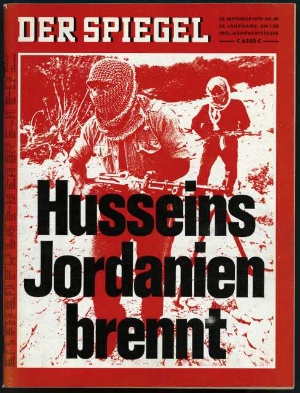

1969 war Kunzelmann mit anderen zur militärischen Ausbildung in ein Lager der Fatah nach Jordanien gereist. Die westdeutsche Stadtguerilla (Bewegung 2. Juni, RAF, Revolutionäre Zellen) wurde in der Folge überwiegend in Lagern von Fatah und PFLP ausgebildet. Am 21. Februar 1970 ereigneten sich zwei weitere Anschläge, die auf israelische El-Al-Maschinen zielten. Eine Paketbombe zündete jedoch im Frachtraum einer AuA-Maschine, gestartet von Frankfurt am Main, und führte zu deren Notlandung. Eine weitere explodierte im Frachtraum einer Swissair-Maschine auf dem Weg von Zürich nach Tel Alviv. Alle 47 Flugzeuginsassen wurden beim Absturz zerfetzt. Die Anschläge wurden von einer PLO/PFLP-Zelle in Frankfurt am Main geplant. Einer der flüchtigen Verdächtigen ist Sufian Kaddoumi, Bruder des hochrangigen PLO-Funktionärs Farouk Kaddoumi.

Wolfgang Kraushaar, geboren 1948, früherer Sponti-Linker und Asta-Vorsitzender in Frankfurt am Main, sieht die Ereignisse von 1970 im Zusammenhang mit dem späteren Attentat auf die Olympischen Spiele von München 1972 - zumindest ideologisch. So ließ Dieter Kunzelmann im April 1970 verlauten: "Wann entlasten wir das kämpfende palästinensische Volk durch praktischen Internationalismus? Die Granaten auf dem Flughafen Riem lassen doch nur eine Kritik zu: die verzweifelten Todeskommandos durch besser organisierte zielgerichtete Kommandos zu ersetzen, die von uns selbst durchgeführt werden." Kunzelmann, der vom "Judenknax", der "Vorherrschaft des Judenkomplexes", sprach, glaubte im "Kampf gegen das Dritte Reich gestern und heute" vor allem "Israel" treffen zu müssen. Damit war er keine Ausnahme. Die dazu etwas sagen könnten, schweigen bis heute oder geben Light-Versionen zum Besten.

„München 1970“ im Ersten Linker Antisemitismus und vergeudete Zeit

„München 1970“: In einer hochbrisanten Dokumentation rückt Georg M. Hafner zwei Münchner Attentate ins Zentrum der Aufmerksamkeit – und wirft neue Fragen über den Anschlag auf die Olympischen Spiele von 1972 auf.

Georg M. Hafner leitet im Fernsehen des Hessischen Rundfunks die Abteilung Politik und Gesellschaft. In Kürze wird er in Pension gehen. Heute Abend zeigt das Erste mit der neunzigminütigen Dokumentation „München 1970. Als der Terror zu uns kam“ also auch seine Derniere. In mehrfacher Hinsicht ist sie ein Musterbeispiel dafür, was das dokumentarische Genre zu leisten vermag. Hafner beginnt subjektiv. Er erzählt und zeigt uns, warum er das Thema auch aus ganz persönlichen Gründen gewählt hat. Zu Anfang der siebziger Jahre war er Student in München - und er war, nicht eben erstaunlich in jenen Tagen, links bis linksradikal. So wurde er unmittelbarer und unbeteiligter Zeuge jener Geschehnisse, die er nach mehr als vierzig Jahren nun mit Hilfe von Experten und Familienangehörigen der Opfer, mit Archivmaterial und aufgrund eigener Recherchen rekonstruiert, wieder aufleben lässt - und bewertet.

Auch Rudolf Crisolli, Starreporter des ZDF, kam ums Leben

Er macht kein Hehl daraus, dass er damals die Tragweite der Ereignisse nicht erkannt hat, wohl auch nicht erkennen konnte, aber aus politischer und menschlicher Sympathie mit den Obergenossen der Außerparlamentarischen Opposition, mit Fritz Teufel etwa und Dieter Kunzelmann, auch gar nicht erst erkennen wollte. Heute nennt er, was sich im Münchner Februar 1970 - und in den Monaten davor und danach auch an anderen Schauplätzen, zumal in Westberlin - abgespielt hat, „die größte antisemitische Anschlagserie, die es in Deutschland nach dem Ende des Nationalsozialismus gegeben hat“. Es gibt für Hafner einen zweiten persönlichen Grund. An Bord der Swissair-Maschine, die sich am 21. Februar 1970 auf dem Flug von Zürich nach Tel Aviv befand, in deren hinterem Laderaum neun Minuten nach dem Start eine Bombe explodierte und die kurz danach abstürzte, befand sich auch Rudolf Crisolli, weiland Starreporter des ZDF. Crisolli, achtunddreißig Jahre alt, kam von einem Einsatz im Vietnamkrieg und sollte in Tel Aviv für einige Wochen den Israel-Korrespondenten des Senders vertreten. Wie die anderen sechsundvierzig Passagiere und Besatzungsmitglieder kam er beim Absturz des Flugzeugs im Kanton Aargau ums Leben. Rudolf Crisolli ist Hafners Onkel gewesen.

An Infamie nicht zu überbieten

Wie Hafner das subjektive Motiv beim Fortgang des Films in eine minutiös genaue, vollkommen lakonische und gerade deshalb tief erschütternde Chronik der objektiven Tatsächlichkeit überführt, zeugt von großer und souveräner Professionalität. Zwei Münchner Attentate rückt er dabei ins Zentrum: die versuchte Entführung einer El-Al-Maschine durch drei palästinensische Terroristen am 10. Februar 1970 am Flughafen Riem und, drei Tage danach, den Brandanschlag auf das jüdische Altersheim in der Reichenbachstraße. Uri Cohen, der El-Al-Pilot, verhinderte durch seinen Einsatz in Riem - er rang einen der Terroristen nieder - weit Schlimmeres. Es gab einen Toten, den jungen Arie Katzenstein, der sich im Bus auf dem Rollfeld auf eine Handgranate warf und damit seinem Vater und weiteren Passagieren das Leben rettete. Hafner spricht jetzt mit Katzensteins Bruder Yuval über die Folgen dieses Opfertodes für die Familie - und er spricht mit der Schauspielerin Hanna Maron, die damals verletzt wurde und ein Bein verlor. An Infamie ist der Anschlag auf das jüdische Altersheim nicht zu überbieten. Sieben Menschen ersticken und verbrennen, in der Mehrzahl Überlebende des Holocaust. Hafner befragt neben anderen die jetzt siebzigjährige Gemeindeschwester Ruth Steinführer. Von ihr erfährt er, dass damals eines der Opfer, David Jakubowicz, bereits auf gepackten Koffern saß, um am nächsten Morgen nach Israel zu fliegen.

Brisante Schlussfolgerungen für München 1972

Der Brandanschlag ist bis heute unaufgeklärt. Hafner entwickelt - und das macht diesen Film zu einem hochbrisanten Dokument - nun Schritt für Schritt und dabei gestützt vom Münchner Staatsanwalt Thomas Steinkraus-Koch die These, dass dieses Verbrechen wohl weder von Rechtsradikalen noch von Palästinensern begangen wurde, sondern vermutlich von den linksextremen „Tupamaros-München“, dass möglicherweise Fritz Teufel beteiligt war - und Kunzelmann zumindest die ideologische Rechtfertigung lieferte.

Nicht minder brisant sind die Schlussfolgerungen, die Hafner am Ende zieht. Hätte man die Geschehnisse des Februars 1970 wirklich ernst genommen, wäre der Anschlag auf die Olympischen Spiele zwei Jahre danach womöglich zu verhindern gewesen: „Zeit genug war.“ Jochen Vogel, damals Oberbürgermeister, begründet im Gespräch mit dem Autor noch einmal das Sicherheitskonzept der heiteren Spiele. Erstaunlich bleibt, dass Zwi Zamir, von 1968 bis 1974 Chef des Mossad, Hafner zwar ein Interview gewährt, zum chaotischen Einsatz der deutschen Sicherheitskräfte am 5. September 1972 in Fürstenfeldbruck aber keinerlei Stellung bezieht.

Um 20.48 Uhr am 13. Februar 1970 geht bei der Münchner Feuerwehr der Alarm ein: Das jüdische Altersheim brennt. Mehr als vierzig Menschen können gerettet werden, sieben kommen ums Leben.

Der damals 28-jährige Attentäter Mohammed Hadidi aus Jordanien wurde nach dem Anschlag vom 10. Februar 1970 auf dem Flughafen München-Riem in Haft genommen.